Tutti ci chiedono di fare figli, dal Papa ai governi, la natalità è a i minimi storici e per incentivarla si adottano modalità discutibili quali rendere illegale l’aborto (vedere alla voce America) o elargire 4mila euro una tantum alle mamme per convincerle a non interrompere le gravidanze (Piemonte).

Ma com’è che il viaggio della maternità è diventato così disincentivante?

Partiamo dall’inizio.

In Italia le donne fanno figli sempre più tardi, in media intorno ai 31 anni. E negli 10 ultimi anni in Europa il numero di donne che partorisce il primo figlio dopo i 40 anni è raddoppiata, con l’Italia che si piazza al secondo posto dopo la Spagna su questa classifica.

Il perché è presto detto: mancanza di occupazione, fatica a raggiungere un reddito stabile, enorme difficoltà nel potersi permettere una casa. E se questa combinazione di fattori riguarda tutti i giovani, sulle donne ha un impatto maggiore. Il tasso di occupazione femminile è fermo al 50% e i datori di lavoro hanno da sempre la tendenza ad investire meno sulla formazione e la promozione delle loro dipendenti donne che potrebbero un giorno assentarsi per maternità o per far fronte al carico famigliare che, ancora, ricade in gran parte su di loro. Ma su questo torneremo più avanti.

Alla luce di quanto detto, prima che una donna arrivi anche solo a pensare di mettere su famiglia (se lo desidera), facilmente sarà over 30. E, come è noto, la biologia non è così interessata alle umane vicende. Dunque, spesso, presenta il suo conto e allora i tempi per arrivare ad una agognata maternità possono allungarsi ancora. A volte si attraversano anni di cure psicologicamente e fisicamente provanti e, purtroppo, si può incappare in cliniche della fertilità più o meno serie che lucrano sulla sofferenza altrui.

Quando finalmente si riesce a concepire, inizia un viaggio di trasformazione fisica e mentale senz’altro potente e interessante, ma non sempre così idilliaco come viene dipinto, o almeno non per tutte.

È un aspetto di cui si comincia a parlare, ma non ancora pienamente sdoganato. C’è una sorta di ritrosia nel raccontare con schiettezza anche gli aspetti meno amabili dell’essere incinte, anche tra le amiche. L’immagine mentale della donna che nel riprodursi attraversa il momento di gioia più grande della sua vita, è dura a morire.

Stessa sorte silenziosa tocca ancora all’aborto, benché sia molto comune: basti pensare che circa 1/3 delle gravidanze termina con un aborto spontaneo. Purtroppo le pratiche ospedaliere sono ancora molto carenti nel prendersi cura di una donna dopo tale evento e la società non è affatto preparata ad essere di supporto. L’aborto viene spesso sminuito, silenziato, messo da parte con frasi crudeli e sbrigative e, troppo spesso, le madri si ritrovano anche a gestire un aleggiante senso di colpa, come fossero portatrici di qualche difetto o inidoneità. Invece, sappiamo che gli aborti spontanei avvengono per la gran parte dei casi per una selezione naturale del corpo e non per un accudimento inadeguato. In questo, il nostro termine italiano aborto (ab-ortus, “allontanato dalla nascita”) è più corretto dell’inglese miscarriage (“mal tenuto, mal contenuto”).

Quando la gravidanza procede e arriva al termine, le donne affrontano il temuto momento del parto. E se il dolore non fosse sufficiente come preoccupazione, si aggiunge anche il terno al lotto della gestione ospedaliera. È importante sapere, infatti, che l’Italia presenta un numero eccessivo di parti cesarei. Nel 2020 veniva fatto ricorso al cesareo nel 31% dei casi, nonostante siano state create delle linee di indirizzo per la riduzione di questa tipologia di parto, proprio perché eseguito in misura troppo frequente rispetto alla reale necessità. Il problema del ricorso eccessivo al cesareo, a onor del vero, accomuna tutta Europa e il tentativo di invertire la tendenza si sta diffondendo, anche se troppo lentamente. I paesi più virtuosi in tal senso sono Finlandia e Svezia che vi ricorrono solo nel 16% dei casi.

Un’altra pratica abusata (60% dei parti) è quella dell’episiotomia, una vera e propria chirurgia vaginale che consiste nell’effettuare un taglio nella parte bassa della vagina per aumentare lo spazio e favorire l’uscita della testa e del corpo fetale al momento del parto. L’episiotomia, nonostante la sua natura chirurgica, viene ancora troppo spesso praticata senza il consenso della madre (e talvolta senza nemmeno informarla). L’idea che diminuisca il rischio di lacerazioni è stata confutata e, anzi, oggi si sa che può provocarne un peggioramento. Inoltre, se non ben effettuata, rischia di lasciare dei danni permanenti dal punto di vista funzionale, sessuale, oltreché estetico.

L’episiotomia oggi è ritenuta una pratica da utilizzare in rari casi perché il solo fine dell’aumento di spazio può essere ragionevolmente raggiunto attendendo i fisiologici tempi (a volte molto lunghi) dell’espulsione.

A tutto questo, si aggiunge la violenza ostetrica (di cui è parte l’episiotomia non concordata, così come la manovra di Kristeller) che riguarda tutta una serie di abusi verbali e fisici subiti durante l’assistenza al parto e al post-partum, che sono lesivi dei diritti alla salute riproduttiva e dell’autonomia decisionale della donna sul proprio corpo e la propria sessualità. Inutile dire che queste pratiche impattano profondamente sulla qualità della vita della donna e non solo durante e dopo il parto. Secondo un’indagine del 2017, su un campione di 5 milioni di donne, il 21% ha subito violenza ostetrica. Numeri che fanno paura ma che smuovono poca reazione, quasi a richiamare l’idea che partorire con dolore implichi anche tacere e sopportare. L’informazione tra le future mamme rispetto a queste pratiche è ancora molto bassa, motivo per cui le donne stesse spesso non le riconoscono come violenza. Non ne hanno gli strumenti, non sono mai state informate sui propri diritti anche relativi al momento del parto e, facilmente, lì per lì non hanno né la forza né la lucidità di opporsi.

Se siamo giunte fin qui e tutto quanto è andato, più o meno, liscio, arriviamo al fatidico rientro a casa e all’adattamento alla vita da neo-mamme.

Come sappiamo, nel 2021 in Italia il congedo di paternità è stato portato a 10 giorni ed è stato reso obbligatorio. Prima del 2021, solo il 40% dei papà lo richiedeva e molti non erano a conoscenza di questo diritto. Nonostante il miglioramento, il congedo di paternità in Italia resta ancora tra i più bassi d’Europa (in Spagna sono 16 settimane): ciò significa che, salvo pochi giorni, al rientro a casa le donne sono spesso sole ad affrontare la fatica e l’adattamento fisico e mentale ad una nuova vita. Il principale appoggio è ancora rappresentato dai nonni, se sono in pensione.

Questo è il periodo in cui fa capolino il rischio della depressione post-partum, che colpisce circa il 15% delle neo-mamme, mentre l’85% sperimenta il “baby blues” cioè un lieve disturbo dell’umore dovuto al rapido mutamento degli ormoni nel corpo dopo il parto. La privazione del sonno, il recupero fisico e la fatica fanno il resto.

La ricerca ha ormai concordato sull’importanza del sostegno e del supporto alle neo-mamme in questo periodo delicato. Il supporto sociale ed emotivo è fondamentale per sentirsi ascoltate, rilasciare paure e sensi di inadeguatezza e ritrovare benessere e fiducia in sé stesse.

È chiaro che lasciare le mamme sole in questo periodo, non sia la scelta ottimale, e 10 giorni di congedo di paternità sono una goccia nel mare. Le donne si adoperano nel creare reti con amiche e compagne di corso pre-parto o rivolgendosi ai consultori, ma non tutte e non sempre è sufficiente a scongiurare la solitudine.

A questo si aggiunge che non tutte le donne possono o vogliono fermarsi dal lavoro molto tempo dopo il parto. Ad esempio, ci sono donne che non si trovano nel ruolo di accudimento primario, ci sono donne libere professioniste che non possono permettersi una maternità lunga, ci sono donne che non possono contare sul sostegno del partner o dei nonni, ecc. Il problema è che quando un bimbo è sufficientemente grande per l’asilo nido, i posti bastano in media per 3 bambini su 10!

Questo è un fatto davvero interessante: se consideriamo che una mamma dipendente ha diritto a 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio (pagati all’80% della retribuzione e distribuiti in modo flessibile tra pre e post partum), verrebbe da pensare che intorno al 5° mese del bebè la società provveda con un servizio di assistenza e di inserimento scolastico adeguato e atto a conciliare lavoro e famiglia. Ma così non è. Il posto non c’è e i bambini andrebbero iscritti quasi prima ancora di nascere. Il nido privato, di contro, è una soluzione per pochi visto che si avvicina in media al costo di un affitto.

La cura dei cuccioli d’uomo di questa società è ancora chiaramente delegata ai nuclei famigliari (leggi mamma e nonni) nel loro privato. Si conta sulla capacità dei singoli di arrangiarsi, non sulla necessità di una società evoluta di fornire servizi ai nuovi nati che ne costituiranno il futuro. Come se la procreazione non riguardasse la collettività, insomma.

Un diritto facoltativo di cui le famiglie possono comunque avvalersi è il congedo parentale. In Italia sarebbe a disposizione di entrambi i genitori nella misura di 6 mesi ciascuno, ma con un limite di 10 mesi a famiglia (allungabili a 11 se è il padre ad astenersi dal lavoro per almeno 3 mesi) e con un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il congedo parentale va utilizzato dalla nascita del bambino fino ai 12 anni di età, ma viene retribuito al 30% dello stipendio solo fino ai 6 anni, in seguito non è prevista indennità.

Non è una sorpresa scoprire chi ne usufruisce. La pandemia ci ha ben mostrato come l’accudimento ricada ancora in massima parte sulle spalle delle donne, facendo solo emergere un dato che è sempre rimasto costante negli anni: l’80% dei congedi parentali viene richiesto dalle donne. Questo significa che quando le famiglie sono costrette a scegliere tra cura della prole e avanzamento lavorativo, sono le donne a fare un passo indietro.

Come abbiamo già detto, i datori di lavoro non trovano conveniente investire su una risorsa femminile che sarà più assente e quindi anche la possibilità di crescita professionale diminuisce. Tutto ciò perpetra un meccanismo che alimenta la disuguaglianza: quando ci si ritrova a scegliere chi nella coppia debba rinunciare al lavoro o prendere permessi per farsi carico di un lavoro di cura non retribuito, chiaramente la scelta ricadrà su chi già occupa una posizione più bassa e percepisce un salario minore.

Le tabelle dell’Inps, così, ci mostrano chiaramente come la maternità costituisca la principale fonte di discriminazione sul lavoro. Dopo la nascita di un figlio, le carriere delle donne naufragano drasticamente: a 15 anni dalla nascita i salari lordi annuali delle madri sono di 5700 euro in meno rispetto a quelli delle donne senza figli.

Per chi invece riesce, coi salti mortali, a far stare in piedi sia il lavoro che la famiglia, arrivano i vissuti di colpa e inadeguatezza. Perché viviamo in una società che, al netto delle sue mancanze, non fa sconti alle madri: chiede loro di lavorare come se non avessero figli e di accudire i figli come se non lavorassero. Tutto ciò crea un’asticella di mamma perfetta e multitasking ovviamente inarrivabile, a meno di scarificare tutte se stesse e la propria salute mentale.

Il problema è che finiamo per crederci e vivere annaspando, cercando di essere presenti come madri, tenere la casa in ordine, lavorare al meglio della nostra concentrazione e puntando in alto sennò non siamo ambiziose, cucinando manicaretti e tenendo viva la passione di coppia, nel mentre che ci alleniamo per rientrare nei canoni estetici della nostra società e dedichiamo tempo a noi stesse e alle amiche perché sennò ci trascuriamo. Tutti obiettivi valevoli e degni del nostro tempo, se solo fossero condivisi in un progetto di cura con i nostri partner (che per fortuna, soprattutto dalla generazione Millenial in avanti, stanno facendo molti passi di presenza) e con una società che si faccia vero carico delle sue mamme e dei suoi piccoli cittadini, invece di relegare i servizi all’infanzia ad una questione da risolversi in privato.

Alla luce di tutto questo, più che chiedersi perché non facciamo più figli, verrebbe da chiedersi perché mai li facciamo ancora nonostante tutto!

Per il futuro, il tanto chiacchierato PNRR fa parte del progetto chiamato Next Generation UE che, sulla carta, già dal nome, dovrebbe rappresentare un’opportunità di finanziamento per i diritti dell’infanzia e il raggiungimento della parità di genere. Insieme a questo, serve una rivoluzione culturale per rimettere al centro della politica e della società il discorso della cura e della sua condivisione.

“Una madre (o un padre, n.d.r.) che sta allevando suo figlio nel modo giusto, fa per il suo paese infinitamente di più di quanto fanno tutti i governanti”, Werner Braum.

Se sei una futura mamma o una mamma e ti trovi a sperimentare alcune delle situazioni descritte in questo articolo, non sei sola! La maternità può metterci in contatto con esperienze reali e psicologiche difficili da gestire in solitudine. L’Associazione Eco può aiutarti, trovi tutte le informazioni utili ai seguenti link:

https://www.ecoassociazione.it/mentre-attendo-te-mi-prendo-cura-di-me/

https://www.ecoassociazione.it/servizi/psicoterapia-low-cost/

Dott.ssa Valeria Lussiana

Psicologa Psicoterapeuta

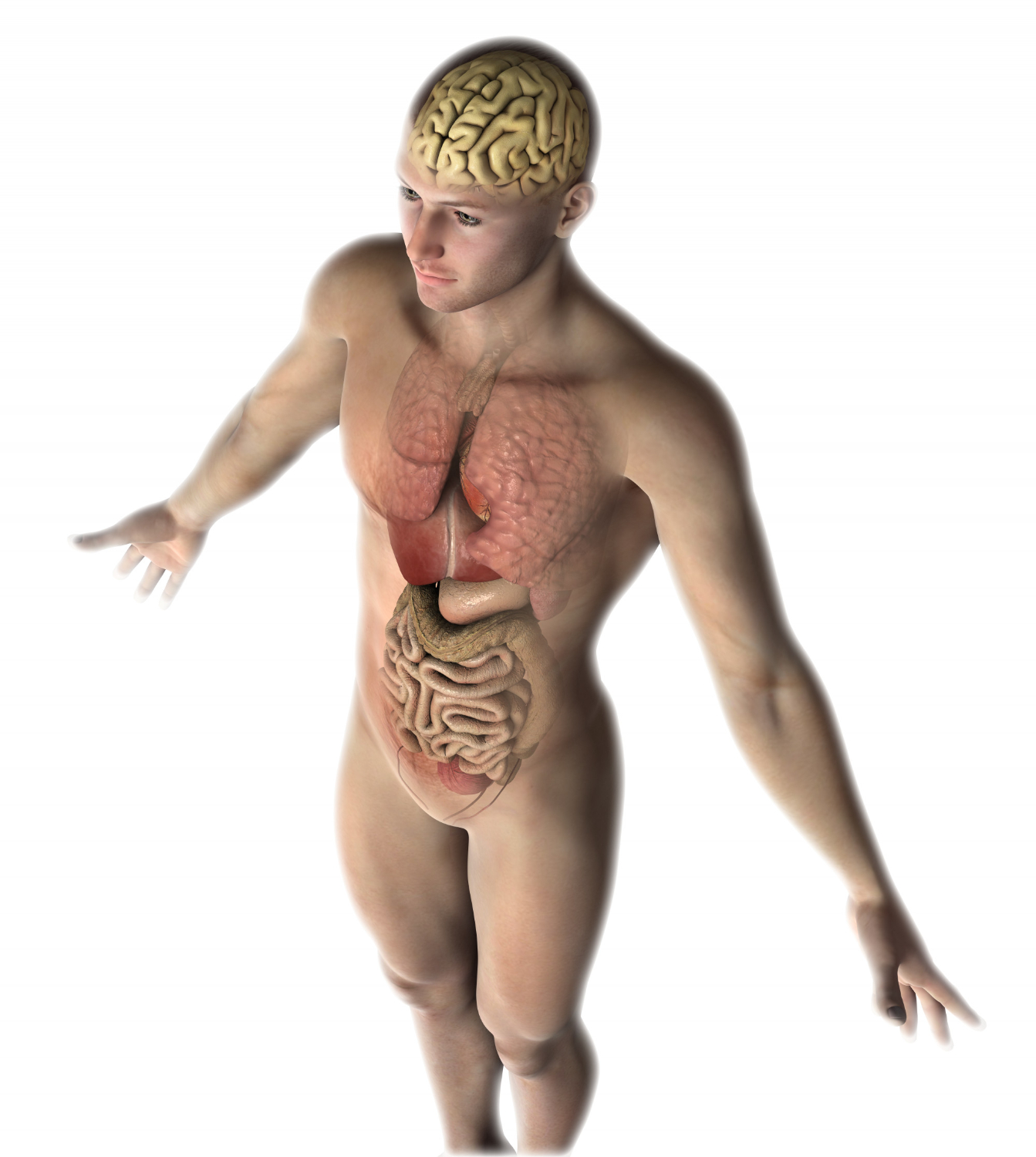

Il microbiota, detto più comunemente flora intestinale, ha proprio la funzione di intervenire in questo processo, ostacolando, ad esempio, il proliferare di agenti dannosi per la nostra salute. Inoltre, il microbiota intestinale è capace di comunicare e interagire con il primo cervello. Basti pensare che, quando mangiamo un cibo gustoso, l’intestino attiva i suoi recettori aumentando la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore deputato alla felicità e a sensazioni di benessere. La serotonina è

Il microbiota, detto più comunemente flora intestinale, ha proprio la funzione di intervenire in questo processo, ostacolando, ad esempio, il proliferare di agenti dannosi per la nostra salute. Inoltre, il microbiota intestinale è capace di comunicare e interagire con il primo cervello. Basti pensare che, quando mangiamo un cibo gustoso, l’intestino attiva i suoi recettori aumentando la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore deputato alla felicità e a sensazioni di benessere. La serotonina è